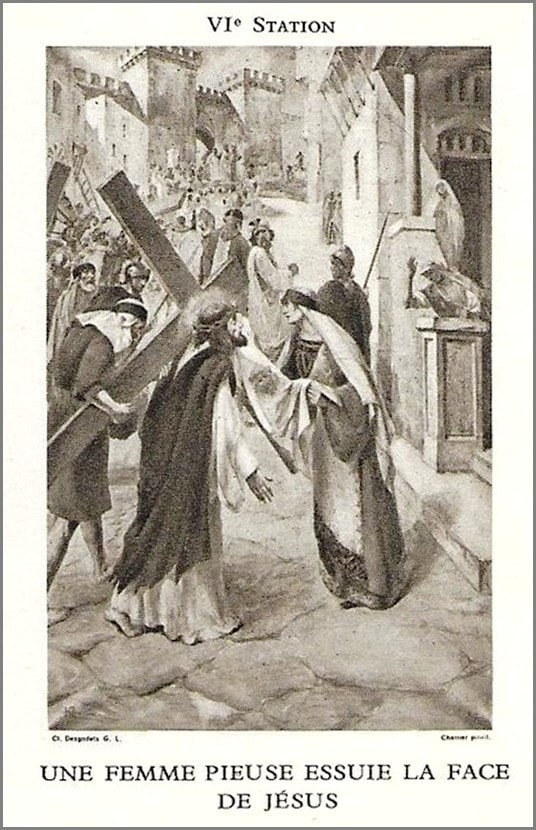

Carte postale, début XXe siècle.

LA FRANCE CHRÉTIENNE RENAÎTRA !

Parce qu'elle n'est ni laïque, ni républicaine, la seule vraie France, la France Chrétienne renaîtra !

Carte postale, début XXe siècle.

Chez tous les peuples anciens, comme aujourd’hui encore chez tous les peuples non chrétiens, le mari eut un droit excessif dans la famille ; il devint un maître absolu, un despote, un tyran ; il exerça souvent le droit de vie et de mort, non-seulement sur l’enfant, mais quelquefois même sur la femme. Celle-ci, mère de famille, était, ou sous une tutelle permanente, ou prisonnière derrière des enceintes infranchissables, ou traitée comme une esclave, même comme une bête de somme.

Chinois, Indiens, Égyptiens, Grecs, Romains, Arabes, races celtiques et germaniques, sont là pour attester l’ancien droit païen du père de famille. Qu’on examine les mœurs de ces diverses nations, et il en ressort clairement cette vérité : Dans toute l’antiquité, la femme nous apparaît sous le joug de l’esclavage et de la corruption, excepté chez les Juifs, où la femme a toujours eu une dignité inconnue ailleurs.

Chez les Chinois et à l’extrême Orient, la femme reste toujours, comme dans les mœurs turques, avilie et corrompue. Elle est regardée comme un meuble ou un outil, comme une esclave. Voici l’extrait d’une lettre qu’un missionnaire en Chine a écrite à sa sœur, en 1865 : « Ici, la femme ne s’appartient pas à elle-même, elle n’est pas maîtresse de sa détermination et de ses actes ; elle est privée de toute instruction… Ici, on fiance les enfants très-jeunes, souvent même avant l’âge de raison. Pour cet acte si important de la vie, il est très rare que les parents consultent leurs enfants. Or, d’après l’usage du pays, une fille fiancée est une fille vendue, qui n’appartient plus ni à son père, ni à sa mère. Dans les pays païens, la femme est esclave et sans autorité ; une fille ne peut jamais hériter des biens de son père. Les biens des parents passent à leurs garçons, et, à défaut de ceux-ci, à leurs plus proches héritiers, mais jamais aux filles. Ces usages sont tellement enracinés, que, chez nos nouveaux chrétiens, la femme continue à conserver plus ou moins les marques de sa dégradation. Il est vrai que, de loin en loin, nous formons quelques vierges que nous instruisons et à qui nous nous efforçons de rendre leur dignité primitive ; mais ce ne sont là que de rares exceptions, car ce pays est si pauvre qu’une femme, ne pouvant généralement pourvoir à sa subsistance, est presque toujours obligée de se marier pour vivre. Si son premier mari vient à mourir, on la vend à un autre. » […]

Malgré la défense de la civilisation anglaise, on connaît le préjugé encore aujourd’hui en vigueur qui oblige la femme indienne de se brûler toute vive, sur le bûcher de son mari. Dans l’Île de Chypre, à Byblos, à Carthage, comme à Babylone, la femme était forcément dégradée. Chez les Mèdes et les Perses, les Mages et les grands pouvaient épouser jusqu’à leurs mères et leurs filles. Hérodote et Strabon se réunissent pour nous faire la peinture la plus horrible de la polygamie, du concubinage, de l’inceste et du sensualisme domestique, chez tous les peuples orientaux et africains.

Chez les Tartares, les Gaulois, les Germains et les Bretons, la femme était esclave, lorsqu’elle n’était pas guerrière. Elle devait travailler dans les champs ou combattre pour son maître ; à sa mort, comme encore aujourd’hui dans les Indes, elle s’immolait sur son tombeau pour le servir dans l’autre monde.

Chez tous les peuples germains, « la constitution de la famille ne laisse voir que le règne de la force. Dans chaque maison, il n’y a qu’une personne libre, et c’est le chef (Karl) ; point de liberté pour la femme. Fille, elle est, selon l’énergique expression du droit, dans la main de son père ; mariée, dans la main de son mari ; veuve, dans la main de son fils ou de ses proches. Le mariage n’est qu’un marché. »

« A Rome, […] Le chef de famille (pater familiâs), au milieu de la société générale, forme une petite société, soumise à un régime despotique. Ce chef est seul, dans le droit privé, une personne complète, c’est-à-dire, il forme seul un être capable d’avoir ou de devoir des droits. Tous ceux qu’il a sous sa main ne sont que des instruments. Il est propriétaire absolu de tous les biens et même de tous les individus qui composent sa famille. Il a, sous sa puissance immédiate, ses esclaves, ses enfants, sa femme et les hommes libres qui lui sont asservis. »

« La famille romaine n’est pas une famille naturelle, c’est une création du droit civil, du droit de la cité. La femme, épouse pour le mari, mère pour les enfants, peut être étrangère à la famille. Le lien de la famille n’est pas le lien du sang, le lien produit par le mariage et la génération, c’est le lien du droit civil ; la puissance, la force, voilà le fondement de la famille romaine. La tradition légale de la femme, non son consentement, forme l’essence du mariage. »

Aussi, la femme romaine, excepté lorsqu’elle est vestale ou mère de trois enfants, ne sort d’une tyrannie que pour tomber dans une autre. En se mariant, elle reste, lors même qu’elle est émancipée, la chose de son mari comme elle l’était de son père ; elle n’a pas plus de droits qu’elle n’en avait ; elle est au même rang que ses propres enfants. Ce qu’elle apporte, ce qu’elle acquiert par le mariage, tout appartient au mari ; les enfants ne lui appartiennent pas, mais au mari, qui peut les tuer, les exposer, les vendre, les chasser de la famille par émancipation. Quant à elle-même, il peut aussi la chasser, la vendre, et même la tuer. Esclave de quelque côté qu’elle se tourne, elle ne rencontre partout autour d’elle que des maîtres qui, se rappelant comment leurs ancêtres avaient conquis les filles des Sabins, la considèrent toujours comme un butin, et la traitent comme une chose conquise et une propriété vivante. »

Vers la fin de la république, la dissolution des mœurs alla si loin que les maris changèrent de femmes presque tous les ans : ils divorçaient capricieusement. L’empereur Auguste, craignant l’extinction des familles et le dépérissement de la population à Rome, se vit même forcé de mettre des bornes au divorce, d’élargir le cercle de la liberté du mariage entre les différents ordres, de récompenser la fécondité et d’établir des peines contre le veuvage et contre le célibat. Constantin modifia cette loi immorale et Justinien l’abolit.

En résumé, dans le paganisme, le mariage n’est qu’un jeu et la femme qu’un instrument de progéniture qu’on brise arbitrairement. M. Cousin, dans sa préface sur Platon, a bien raison de dire : « Il est certain que l’antiquité avilissait la femme ; avilie, elle perdait ses plus grands charmes. De là, les préférences contre nature qui nous révoltent à bon droit, mais qu’il faut comprendre. Partout où la femme n’est pas, par son âme, l’égale de l’homme, il ne faut pas s’étonner que l’amour, précisément par son instinct le plus pur et le plus élevé, cherche un objet plus digne et s’y attache. Quel homme distingué pouvait livrer son cœur à la femme telle que l’antiquité l’avait faite, partager avec cet être avili, ou stupide, ou frivole, les secrets de son âme, l’associer à sa destinée et y placer l’espérance d’une liaison un peu généreuse ? Cette loi que Platon n’osait faire contre des préférences anti-naturelles, le christianisme l’a établie d’un bout de l’Europe à l’autre, et non-seulement il l’a écrite dans les codes, mais il l’a fait passer dans les mœurs. Sans confondre les devoirs de la femme avec ceux de l’homme, il l’a ennoblie, il en a fait un être moral, capable d’un autre amour que celui des sens, et par-là il l’a soustraite à des préférences qui, n’ayant plus de motif, ont cessé d’elles-mêmes. »

La récitation du chapelet en famille.

Selon le plan divin, révélé par la création comme par la nature, l’homme est le chef de la famille (Genèse, c. 2, v. 21). Il doit y maintenir l’unité, la concorde, plutôt par la vivacité de son affection que par la supériorité de sa force ; il a la primauté d’intelligence et de puissance, par conséquent, le devoir d’éclairer et de protéger les autres membres de la famille. La mère, subordonnée au père, possède la puissance du cœur et de la beauté, la puissance de la faiblesse, c’est-à-dire la puissance de médiation. De ces deux caractères naturels découle la double série des droits et des devoirs qui unissent les deux êtres dans un même et unique lien de tendresse et de dévouement, tous les jours de la vie, de telle sorte que les deux existences n’en font qu’une seule, Et erunt duo in carne unâ [Ils seront deux dans une seule chair ]. Cette profonde parole exprime avec une énergie divine le dogme de l’unité, de l’indissolubilité des liens matrimoniaux, et résume tous les devoirs, tout le bonheur de la vie conjugale dans le mot Union. Après avoir ainsi établi la sainte corrélation entre l’homme et la femme, Dieu les bénit tous deux et leur dit : Croissez et multipliez-vous (Genèse, c. 2). Voilà donc un troisième élément introduit dans la société domestique : l’enfant. L’enfant est le membre naturel de la famille et y apporte un lien nouveau qui, d’une part, unit plus intimement encore le père et la mère entre eux, de l’autre, établit une nouvelle série de droits et de devoirs entre les parents et le fruit de leur union. L’enfant, dépendant naturellement du père et de la mère, tient d’eux la vie et tout ce qui soutient et développe son existence dans l’ordre physique et moral ; ainsi, en retour des devoirs qui incombent aux parents, ils acquièrent des droits éternels sur leur enfant, qui les reconnaît par des sentiments, d’amour, de respect, d’obéissance et de gratitude.

Jésus-Christ bénit les familles Chrétiennes.

Gravure d’Étienne Azambre (1859-1933).

De l’histoire de la création de la première famille, rapportée dans la Genèse, saint Augustin et saint Thomas, les plus sublimes génies du Catholicisme, tirent les réflexions suivantes : « L’homme fut d’abord créé seul, dit le penseur d’Hippone, mais il ne fut pas abandonné dans son isolement, car rien n’est plus réellement sociable que la race humaine. Dieu voulut créer l’homme à l’état d’unité, d’où sortirait toute notre espèce, afin de nous rappeler que, quelque multipliés que nous puissions être, nous ne devons former, dans cette multitude, qu’une unité harmonieuse. La femme d’Adam ne fut pas créée comme lui ; elle sortit de ses flancs ainsi que le reste des mortels, afin que l’unité de la société et le lien de la concorde nous devinssent plus chers, étant fondés, non-seulement sur la ressemblance d’une même nature, mais encore sur l’affection d’une même parenté. »

Prière du bénédicité en famille.

Saint Thomas, citant ces paroles que saint Paul adresse aux juristes et aux philosophes d’Athènes, qui contestaient l’unité des races humaines : Fecit ex uno omne genus humanum [Il a fait naître d’un seul toute la race humaine], ajoute : « De même que Dieu est le principe unique de toute la création, de même Adam est l’unique générateur de l’humanité, parce qu’il a été fait pour une société durable, et que l’unité est un principe de durée. C’est pourquoi il tira la première femme, non de la tête de l’homme, afin qu’elle n’eût pas la domination, ni des pieds de l’homme, afin qu’elle ne devint pas un sujet de mépris, mais de la région du cœur, pour marquer que l’affection doit être le lien principal de la société. »

« Voici la Famille que le Seigneur bénit ! » (Isaïe 61:9).

La famille, divinement constituée par les liens de la concorde et de l’unité, s’est modifiée, après le péché originel, sous le poids des passions. La femme fut assujettie à la puissance et à la domination de son mari : Sub viri potestate eris, et ipse dominabitur tui [Tu seras sous la puissance de ton mari, et il te dominera]. Les membres faibles de la famille, la femme et l’enfant, ont subi la loi de la force. Le paganisme, religion purement matérielle, a méconnu les doux noms de père, d’épouse et de fils, et brisé les liens tendres de la nature.

Carte postale, début XXe siècle.

II

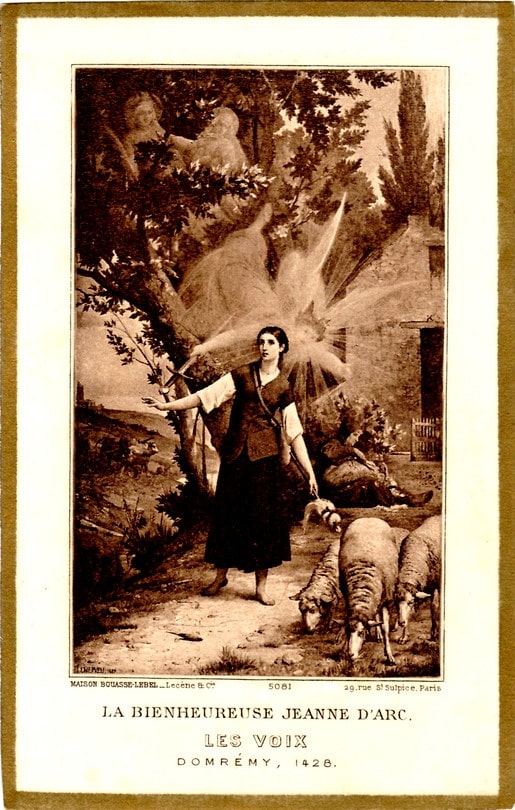

Sainte Jeanne d’Arc Modèle des Enfants de France, pour la Religion et pour le Patriotisme, Priez pour Eux, Protégez-les !

A partir du moment où je sus que je devais venir en France, je me donnai peu aux jeux et aux promenades. — Je ne sais même si, depuis l’âge de raison, j’ai dansé au pied de l’« Arbre des Fées ». Je puis bien y avoir dansé quelquefois, mais j’y ai plus chanté que dansé.

C’est le mal de la plupart des adolescents que de ne songer point à l’avenir, si ce n’est pour les joies souvent fausses qu’ils en attendent. Ils ne pensent jamais aux devoirs qu’il leur imposera. De là vient que si peu d’enfants sont laborieux.

Il faudrait que ceux qui les conduisent, parents et maîtres, missent souvent devant leurs yeux l’image de cet avenir qui les attend.

Il faudrait aussi leur faire entendre qu’il sera tel qu’ils l’auront préparé dans les années de leur jeunesse.

Qu’on ne dise pas que le jeune homme ou la jeune fille ne se prêtent point à ces réflexions. L’enfance et la jeunesse, comme le remarque Rollin, entendent beaucoup plus qu’on ne le croit le langage de la raison. On néglige seulement beaucoup trop de le leur tenir.

En combien de circonstances et de combien de façons une mère habile et dévouée peut, du spectacle de sa propre vie et des conjonctures où elle se trouve, tirer pour sa fille une éloquente leçon !

L’enfant la recueillera parce qu’elle affectionne et respecte celle qui la lui donne.

Elle en sera pénétrée parce qu’elle aura sous les yeux autre chose qu’une pure théorie, à savoir des faits visibles et des événements plus ou moins frappants.

Ce sont là des leçons de choses instructives au premier chef.

Alors l’enfant songera aux charges qu’il devra porter plus tard, et, sans perdre la gaieté qui convient à son âge, il se fera déjà, sur la vie, je ne sais quelle philosophie salutaire qui, plus tard, lui épargnera bien des déboires et peut-être des catastrophes.

J’aime m’imaginer Jeanne d’Arc à quatorze et quinze ans de son âge.

Dieu lui a fait entendre qu’il attend d’elle ce grand labeur auquel fut consacrée sa sainte et féconde vie. L’enfant a entendu cet appel mystérieux dans la forme et clair pourtant à son oreille. Dès lors ce grave souci la domine. Elle se donne encore aux jeux, mais sans turbulence ; aux promenades, mais sans entraînement.

Elle danse à peine quelquefois sous l’Arbre des Fées avec ses compagnes ; elle y chante un peu plus souvent, mais rarement encore. L’idée de l’avenir l’occupe.

Touchante et poétique apparition ! Quel peintre nous montrera Jeannette par les sentiers du Bois-Chenu, toujours ingénue mais sérieuse ; gaie tout à la fois et pensive ; non pas mélancolique mais avisée, réfléchie comme une sage enfant qui médite une grave démarche ?

A cette étrange et mystérieuse union entre l’épanouissement de l’enfance et l’attitude des pensées profondes, je ne puis comparer que le touchant tableau d’un front de vieillard, sur lequel s’unit, au laborieux sillon des rides lentement creusées par les ans, la suave sérénité d’une âme tranquille sur le passé fait de vertu et sur l’avenir éternel dont l’espérance l’illumine déjà. Soleil radieux, qui sait embellir même les rochers arides et les buissons desséchés !

III

Sainte Jeanne d’Arc entendant ses voix. D’après le tableau de Lenepveu.

« Je crois fermement ce que mes voix m’ont dit, c’est à savoir que je serai sauvée, aussi fermement que si je le fusse déjà. »

C’est un dessein visible de Dieu dans la vie de Jeanne d’Arc que de lui avoir caché jusqu’aux derniers jours la fin qui l’attendait.

Sur les champs de bataille elle espère toujours sans hésiter la victoire, et sa foi est telle, qu’elle la fait partager, aux plus incrédules.

Une fois captive, elle ne doute pas que l’heure de la délivrance ne sonne bientôt pour elle.

Enfin, devant ses juges, elle garde toujours ferme et toujours vif l’espoir qu’elle sortira saine et sauve des périls qui l’entourent.

Il ne faut pas douter que cette espérance n’ait fort contribué à lui conserver l’assurance dont elle fait preuve en face de toutes les attaques. Elle croyait avoir à cet endroit une promesse formelle de « ses voix » : c’était sa ressource suprême.

Aussi, comme elle disait, la tenait-elle « pour un grand trésor ».

On voit dans l’Évangile que le Sauveur cachait à ses disciples les souffrances qui l’attendaient et qui leur étaient à eux-mêmes réservées.

Il leur parle de son royaume ; ils estiment qu’il s’agit d’un royaume terrestre, et l’espoir des grandeurs qu’ils y obtiendront leur fait supporter patiemment les épreuves des jours présents (Voir Matth., XX, 21).

Ainsi Jeanne avançait vers la mort, toujours confiante. A peine de temps à autre son esprit s’alarmait à la crainte d’un danger dont l’imminence cependant se dessinait chaque jour plus nettement aux yeux de tous.

Parmi les quelques hommes qui lui portaient intérêt, tous se prenaient à craindre, elle seule espérait quand même : « Je crois fermement ce que mes voix m’ont dit : à savoir que je serai sauvée. »

Ses voix lui parlaient du salut éternel : la pauvre enfant, faible à la manière de celles de son âge et de son sexe, malgré son héroïsme, s’attachait à l’entendre de la vie d’ici-bas.

C’est bien la loi du cœur de l’homme.

— O Dieu ! c’est une de vos grandes miséricordes que de jeter sur l’avenir qui nous attend le voile de l’inconnu !

Quel adolescent aurait le courage d’entrer dans la vie s’il connaissait d’avance les douleurs qu’il supportera en ce chemin, les écueils qu’il y rencontrera, les pierres auxquelles heurtera son pied, les ronces auxquelles chaque jour son cœur désabusé laissera le plus pur de son sang, et les plus douces de ses illusions !

Mais non, par la bonté de Dieu, nous allons espérant toujours, attendant pour demain des heures plus douces que celles d’hier ou d’aujourd’hui.