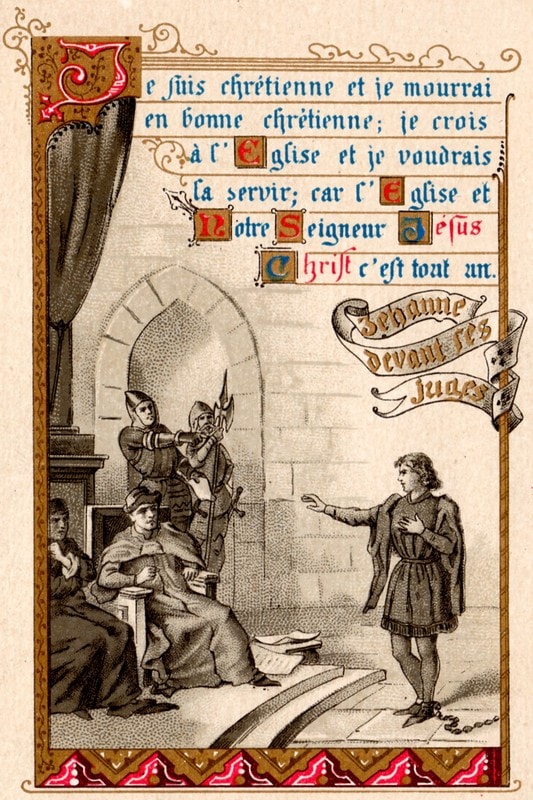

« En nom Dieu, vous entrerez bientôt dedans, n’ayez doute !… Quand vous verrez flotter mon étendard vers la bastille, marchez hardiment, elle sera vôtre… Enfants en avant !… Montez, tout est vôtre. » Prise des tourelles d’Orléans par Sainte Jeanne d’Arc, 7 mai 1429.

Mais il ne faut pas se contenter de prier, il faut agir. Jeanne vous dirait comme à ses contemporains : Besognez ! Elle vous supplierait de vous dévouer pour votre patrie.

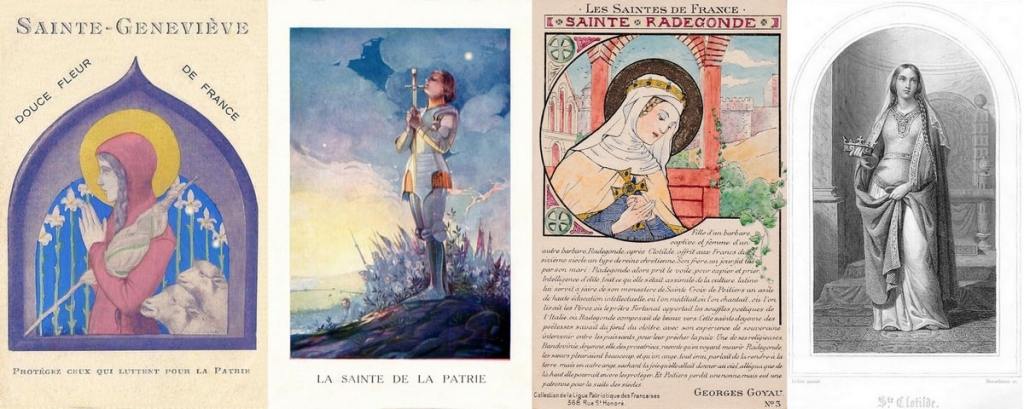

Le patriotisme semble être l’apanage des hommes, car, d’ordinaire, ils sont seuls appelés à combattre et à mourir pour leur pays sur les champs de bataille. Mais c’est une erreur. Jeanne vous prouve qu’une femme peut être une grande patriote.

Il est vrai que vous ne pouvez monter à cheval ni prendre le casque et la cuirasse comme elle. Qu’importe ? Ce n’est pas l’appareil qui fait le guerrier, c’est le cœur. Ayez le cœur de Jeanne et vous servirez comme elle votre pays. Vous pouvez faire beaucoup pour lui, si vous le voulez.

Nos ennemis en sont bien persuadés. Un franc-maçon, le F∴ Bouvret s’écriait au Convent de 1900 : « Nous sommes tous d’accord que la femme est l’apôtre le plus fervent des idées qu’elle porte au cœur et que notre devoir est de ne pas négliger un élément de propagande aussi sérieux ». Un autre franc-maçon, le F∴ Beauquier, député du Doubs, s’écriait un jour : « Persuadons-nous bien que nous ne serons réellement victorieux des superstitions que le jour où nous serons aidés par la femme, que quand elle combattra le bon combat à nos côtés ».

Ah ! Mesdames, ce n’est pas aux côtés de ces vilains messieurs que vous devez combattre le bon combat, c’est aux côtés de la Libératrice.

L’ennemi aujourd’hui, ce n’est plus l’Angleterre, c’est la Franc-maçonnerie. Elle abaisse et ruine la France. Elle veut la déchristianiser. Elle empoisonne l’âme de l’enfant. Elle débauche le jeune soldat de toute manière et s’efforce de le gagner à la cause de la lâcheté et de la trahison.

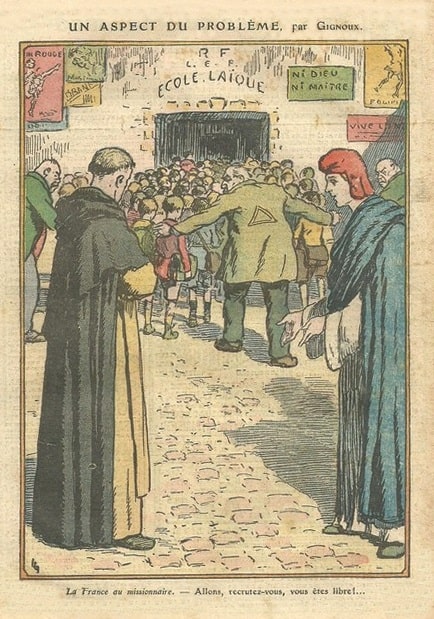

La Franc-Maçonnerie à l’œuvre : déchristianisation de la France, embrigadement de la jeunesse.

Vous aurez donc à lutter, vous surtout les mères, sur ce terrain du patriotisme. Vous aurez, un jour ou l’autre, à faire un sacrifice au pays en lui donnant un soldat. Cet enfant que vous avez choyé avec tendresse, vous aurez à vous en séparer ; mais vous serez vaillantes et vous lui direz en lui cachant vos pleurs : « Mon fils, tu étais la joie et l’orgueil de mon foyer ; mais la patrie t’appelle, va et fais ton devoir. Je t’aime et voudrais t’avoir toujours près de moi, mais va et fais ton devoir. Je souhaite que tu me reviennes un jour bien portant et vainqueur, mais va et fais ton devoir ! »

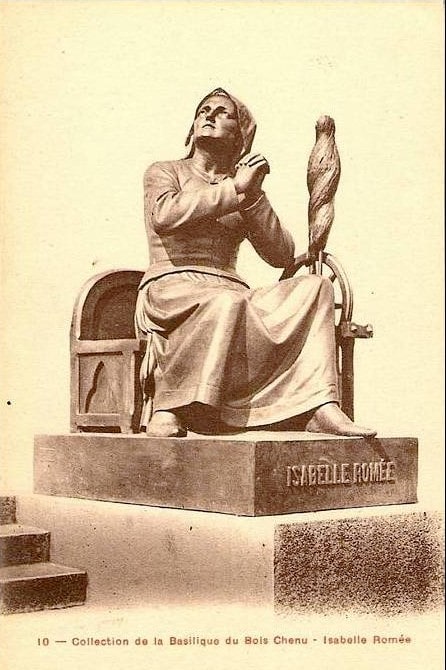

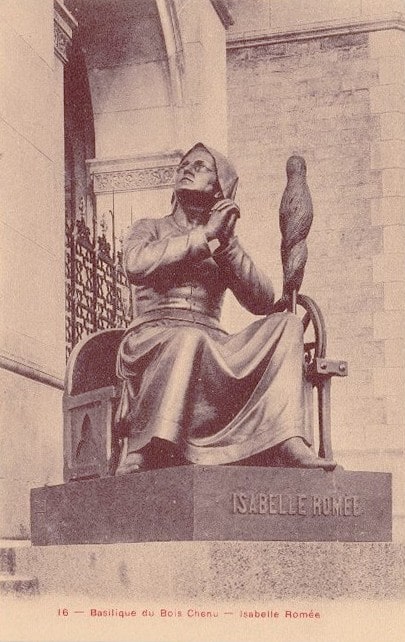

D’ailleurs, ce n’est pas seulement au jour des adieux que la mère fait œuvre patriotique. Son rôle commence plus tôt. C’est elle qui façonne le futur soldat, qui lui donne une éducation virile dès l’enfance, qui ouvre devant son esprit les grands horizons, qui lui fait aimer la patrie dont elle lui chante la beauté et la douceur. Par là, elle devient en quelque sorte soldat elle-même. Croyez-vous que l’humble paysanne, Isabelle Romée, la mère de Jeanne, n’a pas plus fait que bien des hommes pour la France ? N’est-ce pas à elle que nous devons notre libératrice ? N’est-ce pas elle qui pétrit son grand cœur et qui lui apprit à faire son devoir ?

Monument pour Isabelle Romée, mère de Sainte Jeanne d’Arc, à Vouthon-Bas (Meuse).

Statue de Isabelle Romée à la Basilique Nationale Sainte Jeanne d’Arc, Bois-Chenu, Domremy-la-Pucelle (Vosges).

Mais, pour être le premier colonel, la mère doit être le premier catéchiste de son fils : pour en faire un bon soldat, elle doit en faire un bon chrétien. Or, vous le savez, la secte maçonnique vous le défend, ô mères françaises. Il vous est permis de faire de vos enfants de petits sans-patrie, de petits sans-culotte, de petits louveteaux qui se changeront un jour en grands carnassiers de révolution. Il ne vous est pas permis, de par le Grand-Orient, d’en faire des français et des catholiques. Allez-vous obtempérer à ces ordres ? Allez-vous abandonner vos fils au Moloch de l’école impie ? Non, n’est-ce pas, et vous saurez répondre : « Nos fils, nous voulons bien les envoyer à la mort, s’il le faut, pour la France : mais nous ne voulons pas les envoyer à l’enfer ».

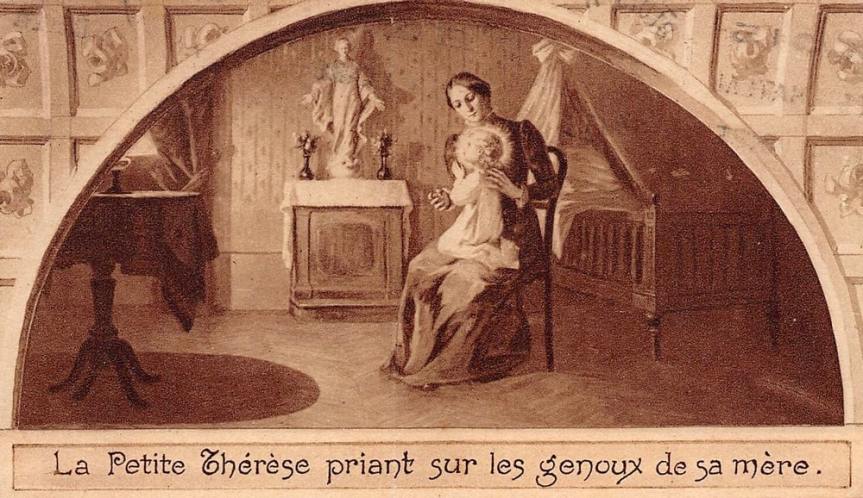

La Petite Thérèse, future patronne secondaire de la France, priant sur les genoux de sa mère, Sainte Zélie Martin.

L’éducation chrétienne, voilà donc un champ de bataille où vous devez déployer la bannière et la vaillance de la Vierge d’Orléans. Si elle était ici, avec quel entrain elle brûlerait les manuels impies et corrupteurs condamnés par vos évêques. Avec quelle ardeur, reprenant sa bonne épée de Fierbois, elle bouterait hors de l’école les Aulard et les Debidour, les Calvet et les Primaire, comme elle boutait hors de son camp les femmes perdues qui débauchaient ses soldats !

Et voici que, depuis quelque temps, bien des mères ont senti passer dans leur âme ce généreux esprit de la Pucelle, ces frémissements indignés qui la saisissaient devant l’impiété. Des mères ont fait des feux de joie avec les livres sectaires qui contaminent l’école. Honneur à elles ! Elles comprennent que c’est la guerre et, qu’en temps de guerre, les femmes ne doivent pas se contenter de filer leur quenouille. Comme les orléanaises, enflammées par la Pucelle, elles courent aux remparts. Aux remparts, Mesdames, repoussez l’assaillant qui vise vos fils ; comblez les brèches avec votre or et votre argent et, s’il le faut, avec vos corps !

Et voici que les petites filles elles-mêmes s’en mêlent ; pour combattre l’ennemi de leur âme elles retrouvent le courage et l’audace de leur grande sœur, et parfois l’à-propos qui distinguait ses réparties. Récemment, une institutrice libre-penseuse, dictait à ses élèves ces mots : « Jeanne d’Arc crut entendre des voix… » – Une fillette l’interrompit : « Mademoiselle, il ne faut pas dire : elle crut entendre, mais, elle entendit ! – Y étiez-vous, petite impertinente, pour savoir qu’elle les entendit ? – Et vous, Mademoiselle, y étiez-vous pour savoir qu’elle ne les entendit pas ? » Ah ! la bonne petite française ! Jeanne l’aurait embrassée sur les deux joues pour cette réplique. Elle a eu raison, la petite impertinente, de rappeler à la pudeur la misérable qui s’amusait à déflorer la foi et le patriotisme de ses élèves. Imitez-la, Mesdames, et, devant les Aliborons et les bas-bleus de la Loge, ne craignez pas de vous montrer de grandes impertinentes !

Extrait de : Jeanne d’Arc et la France, Stephen Coubé (S.J.), 1910.

« Il n’ya rien d’impossible à la puissance de Dieu ». Sainte Jeanne d’Arc.

Image pieuse de la Maison Bouasse-Lebel, début XXe siècle.